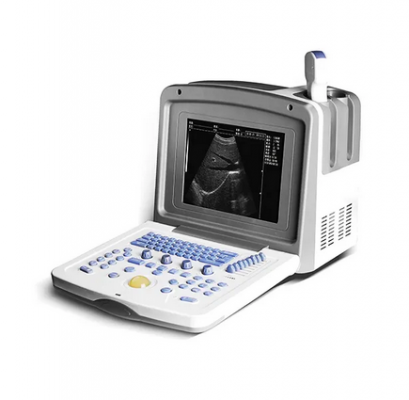

定義

手持式超聲診斷儀是一種高度便攜化、一體化的超聲成像設備。它將傳統大型超聲系統的核心功能濃縮集成在一個接近智能手機或平板電腦大小的設備中,通常僅由主機(包含探頭、處理器、顯示屏、電池)構成,無需外接推車或復雜連線。它利用超聲波在人體組織中的反射原理(回聲),實時生成動態或靜態的二維(2D)、部分型號支持彩色多普勒(CDFI)甚至有限的三維(3D/4D) 解剖結構圖像,用于快速、床旁、無創的臨床評估和診斷輔助。

核心原理:超聲成像

壓電效應: 探頭(換能器)內的壓電晶體在施加電脈沖時產生超聲波(頻率通常在 1-15 MHz 或更高)。

聲波傳播與反射: 超聲波進入人體組織。當遇到不同聲阻抗(組織密度和聲速的乘積)的組織界面時,部分聲波會反射回探頭。

回聲接收: 同一壓電晶體將反射回來的聲波(回聲)轉換成電信號。

信號處理: 主機內的處理器根據:

回聲返回的時間(計算深度)

回聲的強度(反映界面反射能力,決定圖像亮度)

多普勒頻移(如果探頭支持,用于檢測血流速度和方向)

經過復雜的算法處理。圖像重建與顯示: 處理器將處理后的數據重建為可視化的灰階(B模式)或彩色血流圖像,實時顯示在設備自帶的屏幕上。

核心特點與突破

極致便攜:

體積小重量輕: 重量通常在 300g 到 1kg 左右,可輕松放入白大褂口袋或隨身包。

一體化設計: 探頭、主機、電池、顯示屏高度集成,無需額外連接線纜(部分型號探頭可拆卸更換)。

無線化(部分型號): 支持 Wi-Fi 或藍牙連接,可將圖像傳輸至手機、平板、PACS 系統或云平臺。

操作簡便:

快速啟動: 開機即用,通常數秒內即可開始掃描。

直觀界面: 觸控屏操作,用戶界面(UI)設計趨向移動設備化,易于學習和使用。

簡化控制: 預設常用檢查模式(如腹部、心臟、血管、FAST、肺部等),一鍵優化。

電池供電: 內置可充電鋰電池,支持數小時連續工作,擺脫電源插座限制。

成本相對降低: 相比高端推車式超聲,購置和維護成本顯著降低(但仍高于傳統聽診器等簡單工具)。

應用場景革命: 將超聲檢查從固定的超聲科/診室,擴展到任何需要的地方:床旁、急診室、救護車、門診診室、手術室、ICU、社區診所、偏遠地區、戰地、運動場、甚至家庭出診。

核心組成部分

主機:

處理器: 核心計算單元,負責信號處理、圖像重建、運行軟件。

顯示屏: 集成的高分辨率液晶觸摸屏(通常 5-10 英寸),用于操作控制和圖像顯示。

電池: 高容量可充電鋰電池。

操作系統與軟件: 嵌入式操作系統和專用超聲成像軟件,包含預設協議、測量工具、圖像優化算法、存儲傳輸功能。

用戶界面: 物理按鈕(電源、凍結、存儲等)和觸摸屏控件。

探頭(換能器):

集成式: 最常見,探頭永久固定在主機一端,通常設計為凸陣(Curved Array) 或相控陣(Phased Array),兼顧腹部、心臟、肺部、血管等多種基礎應用。頻率范圍有限(如 2-5 MHz 或 3-8 MHz)。

可拆卸式(部分高端型號): 主機提供標準探頭接口(如 LEMO),可連接不同的專用探頭(線陣、高頻線陣、腔內探頭等),擴展應用范圍,但犧牲部分便攜性。

核心元件: 壓電晶片陣列(產生和接收超聲波)、匹配層(提高聲能傳輸效率)、背襯層(吸收背向聲波、提高分辨率)、聲透鏡(聚焦聲束)、外殼。

連接與擴展(可選):

無線模塊: Wi-Fi, Bluetooth。

有線接口: USB-C (用于充電、數據傳輸、外接存儲), HDMI (圖像輸出)。

云服務: 支持將圖像和報告上傳至云端存儲和共享。

主要應用領域(POCUS - 床旁即時超聲)

手持式超聲的核心價值在于 “快速回答特定臨床問題” ,而非進行全面詳盡的超聲檢查。主要應用包括:

急診醫學:

創傷評估(FAST / eFAST): 快速探查腹腔、盆腔、心包腔、胸腔(氣胸/血胸)有無游離積液/積血。

心臟驟停/休克評估: 快速評估心臟收縮功能、心包填塞、下腔靜脈寬度與變異度(容量狀態)。

呼吸困難鑒別: 評估氣胸、胸腔積液、肺水腫(B線)、肺實變/不張。

血管通路: 引導動靜脈穿刺置管。

重癥監護(ICU):

心肺功能動態監測(心功能、容量狀態、肺水)。

引導胸腔穿刺、腹腔穿刺、心包穿刺。

評估深靜脈血栓(DVT)。

內科/全科/門診:

心臟基礎評估(心包積液、整體收縮功能、腔室大小)。

腹部基礎掃查(膽囊結石、腎積水、腹主動脈瘤篩查、膀胱容量)。

甲狀腺、淺表包塊評估。

胸腔積液評估。

引導關節腔穿刺、軟組織膿腫定位。

麻醉與圍術期:

神經阻滯引導(區域麻醉)。

氣道評估。

術前快速心臟/肺部評估。

術后并發癥篩查(積液、氣胸)。

婦產科:

早孕確認(宮內孕/宮外孕)。

胎心確認。

基礎胎兒生物測量(需一定技能)。

婦科盆腔基礎檢查(需經腹或經陰道探頭)。

肌肉骨骼:

肌腱、韌帶損傷評估。

關節積液、滑膜炎。

軟組織異物、血腫、膿腫。

血管:

動靜脈通路評估與引導。

基礎血管檢查(動脈斑塊、DVT篩查)。

兒科:

基礎心臟、腹部、髖關節(發育性髖關節發育不良篩查)評估。

顱腦超聲(囟門未閉時)。

基層醫療與偏遠地區: 在資源有限地區提供關鍵的影像學支持。

運動醫學/院前急救: 現場快速評估損傷。

顯著優勢

前所未有的可及性與即時性: 醫生可在接觸患者的第一時間、第一現場進行掃查,顯著縮短診斷時間窗(“看到即診斷”)。

無創無輻射: 安全性高,可反復使用。

提升診斷效率與準確性: 補充體格檢查的不足,減少對猜測的依賴,指導精準治療(如穿刺、補液)。

改善患者體驗: 床旁檢查,減少患者移動和等待時間。

降低醫療成本: 可能減少不必要的轉診、高級影像學檢查(CT/MRI)和侵入性操作。

促進臨床教學: 實時可視化解剖和病理,是床邊教學的強大工具。

擴展醫療服務范圍: 使超聲技術深入到傳統超聲科無法覆蓋的角落。

局限性與挑戰

圖像質量與功能:

相比中高端推車式超聲,圖像分辨率、穿透深度、多普勒靈敏度通常有限。

探頭選擇有限(尤其集成式探頭),難以滿足所有專科深度檢查需求。

高級功能(如彈性成像、造影增強、復雜3D/4D、頻譜多普勒定量)普遍缺失或簡化。

操作者依賴性極高:

圖像獲取和解讀高度依賴操作者的技能和經驗。“看圖能力”和“掃查手法”缺一不可。

需要專門的培訓(POCUS培訓)才能有效、安全地使用,避免誤診漏診。

小屏幕限制: 屏幕較小,可能影響細節觀察和多幅圖像對比。

續航時間: 電池續航有限,高強度使用需注意充電或備用電池。

數據管理與存儲:

本地存儲空間有限。

圖像傳輸、歸檔、報告生成系統不如大型設備完善,需依賴外部設備或云服務。

探頭消毒: 頻繁的床旁使用對探頭的清潔消毒提出了更高要求,需遵循嚴格的感染控制規范。

法規與報銷: 操作者資質認證、檢查規范、收費標準和醫保報銷政策仍在發展中。

認知偏差風險: 聚焦于特定問題可能忽略其他意外發現,需結合臨床全面判斷。

注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

全部商品分類

全部商品分類